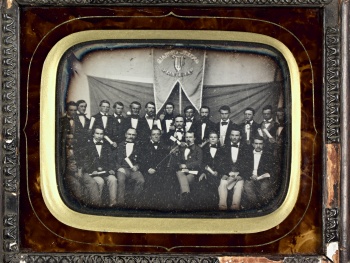

Aspect extérieur original avant démontage

(photo Christian Kempf)

Le daguerréotype sous son passe-partout, sur le papier de dos,

sans

le sous-verre (photo Christian Kempf)

La trace de ce daguerréotype a été révélée par un article du journaliste Nicolas Roquejoffre dans les Dernières Nouvelles du Haut-Rhin du 10 août 2002, consacré aux 150 ans de la société chorale de Wintzenheim. Il s’est avéré que la reproduction dans le journal avait été faite non pas d’après le daguerréotype original, mais d’après une reproduction N&B de 1932, portant au verso les noms des choristes et la date présumée de prise de vue, 1856.

Le daguerréotype original a été heureusement retrouvé chez un habitant de Wintzenheim par Guy Frank en décembre 2002, et m’a été confié pour reproduction et étude. Il s’agissait de constater son état de conservation et de prendre les mesures minimales éventuellement nécessaires à sa préservation physique, car des traces d’oxydation actuelles semblent plus accentuées que sur la reproduction de 1932.

Un second enjeu consistait à chercher la trace d’une date ou d’une signature. En effet, ce daguerréotype est anonyme, mais de grandes similitudes (poses, décor, aspect) avec d’autres daguerréotypes présentant des groupes de notables de Munster en 1854, permettent d’en envisager un auteur commun : Constant Vauthier.

Ce photographe itinérant, originaire de Saint-Dié, opérait sur la région du grand Est et avait pris demeure à Colmar au milieu des années 1850 sans pour autant y tenir boutique. Il est encore mentionné comme « photographe-voyageur » en 1866. Excellent praticien, on connaît de lui des portraits de famille et de superbes vues faites à Munster. On lui en attribue d’autres non signées, mais de même facture (cf. «Le daguerréotype en Alsace au XIXème siècle», C. Kempf, S. Morand, 1989, éd. Oberlin, Strasbourg).

Le daguerréotype est le premier procédé photographique. Révélé au monde en 1839, il porte le nom de l’un de ses inventeurs, J. L. M. Daguerre (il était associé à Nicéphore Nièpce, à l’origine de la découverte). Le support est une plaque de cuivre plaquée d’argent soigneusement poli. Un daguerréotype a donc l’apparence d’un miroir. Des vapeurs d’iode rendent l’argent sensible à la lumière et le daguerréotype est directement obtenu dans la chambre noire. L’image est unique, il n’y a pas de négatif ; ceci explique l’inversion de sens, bien visible ici par les lettres sur le drapeau, apparaissant à l’envers.

L’image formée à la surface du plaqué est d’une extrême finesse mais aussi d’une extrême fragilité à tout contact. C’est la raison pour laquelle on scellait la plaque de métal derrière une plaque de verre avec un papier collant pour la protéger de toute poussière, ajoutant un passe-partout de carton épais entre eux, sorte de vide sanitaire pour éviter que le verre n’entre en contact avec le métal.

- cadre de bois et stuc peint

faux-bois et noir pour les moulures, en mauvais état. Nombreux manques de

peinture et moulures. Dimensions hors tout : 28,2x32 cm. Ce cadre est

probablement contemporain du daguerréotype.

- sous-verre avec peinture de

bordure en faux-bois avec liséré doré. Peinture de bon aspect, mais poussières

visibles entre le verre et la photographie, à l’intérieur, laissant supposer

un manque d’étanchéité du montage.

- passe-partout en carton épais

à tranche dorée et coins arrondis, et second passe-partout légèrement plus

petit en papier noir, en contact direct avec la plaque de métal. Fenêtre du

passe-partout doré : 11,3x15,2 cm. Ce type de montage est classique de ces

années-là : on le nomme montage «à la française».

- plaque daguerrienne en bon état

physique apparent, sans rayures, mais oxydations en bordure du passe-partout sur

tout son pourtour et, en lumière rasante, en bordure droite de la plaque, des

poussières ou attaques visibles sous forme de petites craquelures filamenteuses.

- au verso : papier collé jusqu’à 1 à 2 cm du bord du cadre, sans aucune annotation ni mention.

Une trace visible d’un papier antérieur laisse supposer un démontage/remontage

précédent, ou au moins un renforcement du dos par un nouveau papier.

Aspect extérieur original avant démontage |

Le daguerréotype sous son passe-partout, sur le papier de dos, |

- décollage au mieux du papier

de dos, pour le conserver si possible. Le décollage n’a été possible que

sur le cadre, pour dégager la plaque. Il n’a pas été possible de décoller

le papier au dos du montage du daguerréotype, pour voir s’il y avait une

inscription recouverte par ce second papier.

- dégagement du montage, maintenu au cadre par huit grosses épingles.

- à ce stade, est confirmée l’absence d’étanchéité du montage. Le sous-verre n’est plus solidaire

de la plaque de métal et de son passe-partout; le papier gommé noir

habituellement utilisé pour ce scellement est totalement déchiré, permettant

d’enlever le verre et de mettre la plaque de métal à nu sans protection.

Est-ce que le sous-verre avait déjà été démonté pour la reproduction de 1932 ?

- par contre, la plaque est toujours bien fixée à son passe-partout doré, ne permettant pas de la mesurer

précisément, ni de voir une éventuelle marque. Il est peu probable qu’une

signature s’y cache. Le montage paraît d’origine : le photographe

aurait mis sa signature visible au bord de la fenêtre du passe-partout. On

aurait pu trouver plus vraisemblablement le poinçon du fabricant de la plaque,

sorte de marque de fabrique. Mais comme cela n’apporte pas de grands

renseignements, je décide de ne pas détériorer ce montage encore intact et de

dépoussiérer le daguerréotype sans le toucher, par soufflerie d’air. La

plaque est un daguerréotype dit «demi-plaque», d’environ

12,5x16,5 cm (+ ou – 1 cm).

- la peinture du sous-verre présente

quatre craquelures longitudinales parallèles aux bords, mais ne suscitant

aucune inquiétude. Le verre est nettoyé côté extérieur et côté intérieur

sans toucher à sa peinture qui se dissout facilement à l’eau.

- remontage du daguerréotype et

de son passe-partout sur le sous-verre, scellé sur son pourtour par du papier

auto-collant de conservation Filmoplast.

- remise sous cadre de l’ensemble, et recollage du papier de dos après avoir remis en place les huit

épingles.

- aucune opération n’a été

menée sur le cadre, qui est en trop mauvais état. Au démontage, il est en

effet apparu qu’il se séparait en deux morceaux. C’est le collage du papier

de dos qui le maintient rigide. Seuls deux petits points de colle à bois ont été

mis pour en augmenter la rigidité.

Sous-verre avec peinture de bordure en faux-bois avec liséré doré |

Vue intérieure du sous-verre (et les 4 craquelures). On voit distinctement le papier gommé noir du pourtour, déchiré (photo Christian Kempf) |

L’opération a permis de constater le descellement du montage, cause de la présence de poussières derrière

le verre, et d’y remédier. Malheureusement, aucune indication de date ou

d’origine n’a été repérée. L’attribution à Constant Vauthier reste

donc une hypothèse non démentie et fort attirante, dont il faudra se contenter

pour l’instant avec toutes les réserves d’usage.

En ce qui concerne l’objet

proprement dit, certaines précautions s’imposent. Conservé à l’abri de la

lumière, de l’humidité et des chocs, ce daguerréotype poursuivra son

existence sans grande crainte, tant qu’on le laissera en paix. Mais moins il

sera manipulé, mieux il se portera ! Rien de plus dangereux en effet pour

une œuvre que son exhumation d’un oubli salvateur, sans le soucis de sa pérennité.

S’il y avait lieu d’envisager une restauration, cela ne devra se faire en tout état de cause

que par un restaurateur spécialisé en photographie, formé à l’IFROA (Ecole

du Patrimoine, Institut de formation des restaurateurs d’œuvres d’art), étant

donné la valeur artistique et historique du document, ainsi que l’extrême

fragilité de ce type de support (il est peut-être bon de rappeler que «restauration»

ne veut pas dire «remise à neuf»).

Des reproductions successives en

ont été faites : la photographie dans son cadre avant intervention, puis

sans le sous-verre, en cours d’intervention. Ceci permettra un contrôle dans

le temps de l’évolution des altérations constatées. Le cliché de 1932

servira de première référence. Encore faudra-t-il avoir accès à

l’original, actuellement entre des mains privées qui en ont par bonheur

conservé son intégrité originelle. Est-il envisageable qu’un service

municipal ou départemental d’archives, ou qu’une Société d’histoire, en propose l’acquisition ou

au moins la prise en dépôt ? Cette magnifique pièce d’histoire locale,

témoignage d’une riche vie associative à travers la Société Chorale de

Wintzenheim, rejoindrait ainsi le patrimoine public.

Christian Kempf

Colmar, décembre 2002

E-mail : kempf@studiok.fr

Copyright SHW 2021 - Webmaster Guy Frank