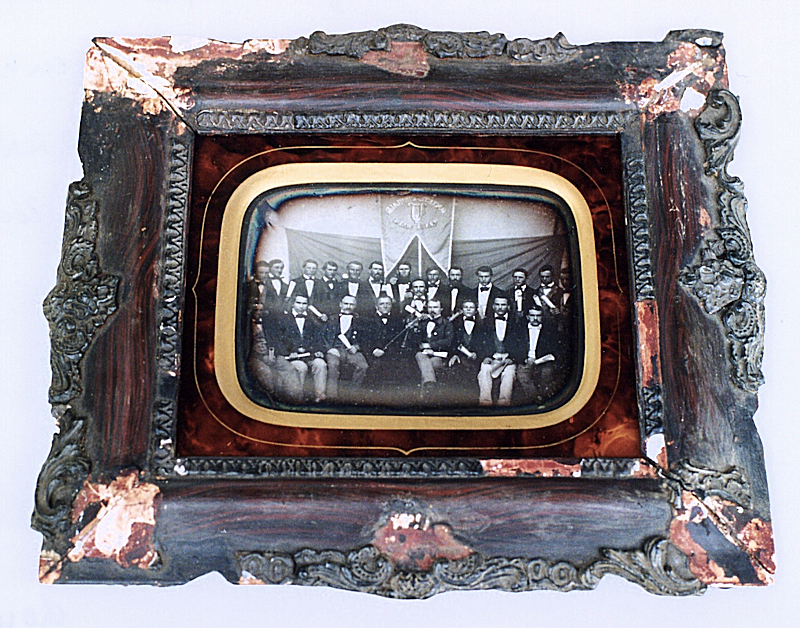

Reproduction "papier" du daguerréotype de 1856 (collection E.S. Wintzenheim)

La première prise de vue connue de Wintzenheim, est celle de la société chorale, d'après un daguerréotype de 1856. On y trouve les 22 fondateurs de la chorale, dont Georges Vetter et Joseph Richert, les premiers directeur et président.

L'image est inversée latéralement, comme sur la plupart des daguerréotypes. Sur le drapeau sont inscrits les mots "Société Chorale Wintzenheim".

Sur la droite de cette reproduction (format 13,5 x 18,5 cm) du daguerréotype, on trouve une mention, également inversée, cachée par le passe-partout gris. Il s'agit probablement de la référence du cliché fait en 1932, gravée par le photographe sur la plaque en verre du négatif :

![]()

Texte dactylographié figurant au verso de la reproduction :

Photographie des fondateurs de la "Société Chorale Ste Cécile" de Wintzenheim (Haut-Rhin) d'après un daguerréotype de l'an 1856

Eidenschenk Louis - Eisenbeis - Kauffmann Laurent - Schaffar Louis, fils de Martin - Schaffar Joseph, fils de Joseph - Habolt Joseph - Deiler Jean - Nessel Antoine - Herz Paul - Kleim Georges - ? S/maître d'école - Meyer Laurent, Foerstermeyer - Hirlemann Joseph - Sontag Joseph

Meyer Louis, carrier - Meyer Louis, épicerie - Burgert André, secrétaire - Vetter Georges, maître d'école et directeur - Richert Joseph, président - Joos Isidore - Gspann Joseph - Sutter Auguste

(Souvenir de Félix Richert, directeur de 1892 - 1932)

Il existe encore à Wintzenheim cinq exemplaires au moins de cette

reproduction du daguerréotype de 1856

provenant des familles d'anciens

choristes, dont un exemplaire qui porte au verso la mention manuscrite :

A la Société Chorale Ste Cécile de Wintzenheim

Wintzenheim, le 10 Août 1932

Richert

On peut ainsi raisonnablement penser que le directeur Félix Richert avait offert cette

photo à chaque membre de la chorale

en août 1932, à l'occasion du départ à la retraite de l'organiste Emile Jaegy (article

ci-dessous).

Wintzenheim – Abschiedsfeier Am Feste Mariä Himmelfahrt versammelten sich die

Mitglieder des Kirchengesangvereins "Cäcilia" zur

Abschiedsfeier des Herrn Dirigenten und Organisten, Herrn Oberlehrer Emile

Jaegy im Restaurant "Au Bon Coin", Besitzer Herr Isidor

Stahl. Zur Einleitung dieser Feier fand ein kleines Abendessen statt, wofür

dem Restaurateur volles Lob gezollt werden muß. Herr Oberlehrer Jaegy sichtlich gerührt ob dieser Ehrung, dankte recht

herzlich dafür und wünschte dem Verein weiteres Blühen und Gedeihen. Bis spät in die Nacht hinein blieb man in gemütlicher Stimmung versammelt. Das bewährte Ensemble trug unter Meister Jaegys Direktion mehrere Chöre vor, wobei der erwähnte Taktstock Verwendung fand. Und so möge es Herrn Jaegy vergönnt sein, einen langen und sonnigen Lebensabend zu verbringen, dies wünschen ihm seine zahlreichen Freunde von Herzen. Source : Elsässer Kurier – Le Courrier d’Alsace du 18 août 1932 |

Wintzenheim - Départ à la retraiteLe jour de l’Assomption, les membres de la chorale paroissiale "Sainte Cécile" se rencontrèrent à l’occasion du départ à la retraite de Monsieur Emile Jaegy, instituteur émérite, organiste et dirigeant de la chorale. La cérémonie eut lieu au restaurant "Au Bon Coin" propriété de Monsieur Isidor Stahl. Pour débuter la soirée on servit un dîner, digne d’éloges pour le restaurateur. Monsieur le directeur d’école Rey prit la parole en premier. En mots émus, il remercia M. Jaegy pour son dévouement, surtout comme organiste pendant 23 ans. En reconnaissance pour ses services, il lui remit une pendule, offerte par l’ensemble des membres. Monsieur l'instituteur Jaegy, visiblement ému par cet hommage, remercia en paroles chaleureuses et souhaita à la société un avenir prospère. Monsieur Félix Richert, président de la société, fit l’éloge de la longue et fidèle collaboration, et souhaita à Monsieur Jaegy de pouvoir profiter pendant de nombreuses années de sa retraite bien méritée. Il lui remit un daguerréotype des fondateurs de la société en l’année 1856. A cette occasion Monsieur Richert offrit à la société, pour conservation et complément des archives, la baguette du fondateur et 1er dirigeant de la société, Monsieur le Directeur Vetter (1852). On resta réuni dans cette bonne ambiance jusque tard dans la nuit. La chorale interpréta plusieurs chants sous la direction de M. Jaegy, ce qui permit l’utilisation de la précieuse baguette. Que Monsieur Jaegy puisse jouir d’une retraite longue et agréable, c’est le vœu qu’exprimèrent ses nombreux amis. (traduction Jacqueline Strub, Wintzenheim) |

(photo Yannick Frank, 17 décembre 2002)

La plaque originale du daguerréotype, encadrée et sous verre, a été retrouvée début décembre 2002, soit 70 ans après avoir été photographiée en 1932 pour le compte de Félix Richert. Elle dormait bien à l'abri dans le grenier d'une famille de choristes de la cité. Elle est en très bon état (sauf le cadre) et a été soumise pour expertise au spécialiste colmarien, le photographe Christian Kempf.

Ses dimensions approximatives :

- le cadre extérieur fait environ 30 x 27 cm

- le verre d'encadrement, partie visible, peint façon bois : 19,5 x 15,5 cm

- la plaque argentée, partie visible de la photo : 15 x 11 cm

Après avoir dormi dans un grenier pendant près de soixante-dix ans, un daguerréotype de 1856 été retrouvé.

René Meyer et son épouse en compagnie de Guy Frank grâce à qui le précieux document a refait surface (photo Dominique Cajar)

La première prise de vue effectuée à Wintzenheim, un daguerréotype datant de 1856, reproduit sur cartons par procédé photographique, en 1932, a été retrouvée en 2002 dans le grenier d'une famille de choristes de la cité, René Meyer et son épouse, née Irène Brauneisen. D'un intérêt historique indéniable, ce document sera présenté pour la première fois au public à l'occasion de l'assemblée générale de la Société d'histoire dans la salle du conseil de la mairie. Il s'agit d'un cliché de la société chorale (die Choralgeselischaft) de Wintzenheim, réalisé par le daguerréotypiste Constant Vauthier. On y trouve les 22 fondateurs de la chorale, dont Georges Vetter et Joseph Richert, les premiers directeur et président, entourés de représentants de nombreuses familles de Wintzenheim (Eidenschenk, Eisenbeis, Kauffmann, etc.). L'image est inversée latéralement, comme la plupart des daguerréotypes. Jusqu'en 2002, on ne connaissait que deux reproductions cartonnées de ce document qui avaient été réalisées pour le compte de Félix Richert, en 1932, et qui sont soigneusement conservées par Edmond Schlillinger et René Meyer.

La plaque originale du daguerréotype, encadrée et sous verre, a également pu être retrouvée grâce à la persévérance de Guy Frank, qui signe un article conséquent sur cette découverte dans l'annuaire 2003 de la Société d'histoire. Elle est en bon état, hormis le cadre, et a été soumise pour étude au spécialiste colmarien, le photographe Christian Kempf.

Source : Sven Bachert, L'ALSACE du 16 mai 2003

C'est le premier procédé mis au point par Louis-Jacques-Mandé DAGUERRE (1787-1851), faisant suite aux travaux de feu Nicéphore NIEPCE (1765-1833), et dévoilé officiellement le 19 août 1839 par le député François ARAGO devant les académies des sciences et des beaux arts. Le gouvernement français acheta les droits de la découverte pour en faire don au monde entier. Les premiers daguerréotypes étaient réalisés sur des plaques de cuivre, recouvertes d'une mince couche d'argent très soigneusement poli, que l'on soumettait, peu avant l'exposition, aux vapeurs de quelques parcelles d'iode jusqu'à ce que la plaque prenne une belle couleur jaune d'or (sensibilisation) : l'argent se transformait alors en iodure d'argent sensible à la lumière. On pouvait exposer des plaques ainsi traitées dans une chambre noire (photo ci-dessous), entre 3 et 30 minutes. Mais l'image formée n'apparaissait pas encore : elle était latente, et il fallait la "révéler" par des vapeurs ascendantes de mercure chauffé. Il ne restait qu'à empêcher la lumière d'altérer la plaque en la soumettant à un bain d'hyposulfite de soude (fixage) puis en la lavant à l'eau distillée. On obtenait ainsi une image précise, d'une grande finesse, et en positif direct : on ne pouvait donc pas en obtenir plusieurs exemplaires. Les daguerréotypes étaient fragiles au toucher (ils sont présentés scellés sous verre, encadrés ou dans un écrin), et le principal inconvénient du procédé était la longueur du temps d'exposition, parfois plus de 15 minutes (on ne pouvait donc pas photographier de sujets animés). De plus, parce que la plaque daguerrienne était un positif, directement obtenu dans la chambre noire, l'image se trouvait inversée latéralement comme dans un miroir. Pour rétablir la vue dans le bon sens, on ajoutait devant l'objectif, à la prise de vue, un prisme ou un miroir redresseur généralement appelé glace parallèle. Mais cet accessoire pouvait prolonger d'un bon tiers le temps de pose. La daguerréotypie est détrônée par l'invention du procédé au collodion, permettant de tirer une image à plusieurs exemplaires.

L'intérêt commercial, scientifique et artistique du daguerréotype est en

effet vite compris. Malgré un prix élevé (400 francs or), les opticiens

vendent de nombreux appareils. Des daguerréotypistes amateurs puis

professionnels sillonnent la France et le monde pour rapporter des images.

Celles-ci sont diffusées sous forme de lithographies. Mais bien plus que les

paysages ou les monuments, c'est le portrait qui assure le succès du daguerréotype

: pour la première fois, chacun peut se faire immortaliser pour un prix

relativement modeste en comparaison de celui demandé par un peintre.

L'intérêt commercial, scientifique et artistique du daguerréotype est en

effet vite compris. Malgré un prix élevé (400 francs or), les opticiens

vendent de nombreux appareils. Des daguerréotypistes amateurs puis

professionnels sillonnent la France et le monde pour rapporter des images.

Celles-ci sont diffusées sous forme de lithographies. Mais bien plus que les

paysages ou les monuments, c'est le portrait qui assure le succès du daguerréotype

: pour la première fois, chacun peut se faire immortaliser pour un prix

relativement modeste en comparaison de celui demandé par un peintre.

Au delà d'une invention technique, le daguerréotype est un bel objet, témoin de son époque. En effet, la surface miroitante est souvent reconnaissable à son cadre de bois noir aux filets dorés ou de bois sculpté, ou à son coffret de cuir et/ou de velours. Ses dimensions varient du seizième de plaque à la plaque entière, soit environ de six centimètres par quatre à vingt centimètres par trente. Le quart de plaque est le format le plus courant. La présentation peut être rectangulaire ou ovale. Au dos, parfois, une étiquette indique le nom du portraitiste, la date et le lieu de la prise de vue. Le cadre n'est pas décoratif. Il joue un rôle essentiel dans la conservation du daguerréotype, en le protégeant des agressions extérieures. Un mauvais polissage d'origine, un choc ou un essuyage imprudent peuvent endommager irrémédiablement la couche d'argent et faire apparaître la plaque de cuivre. Un rinçage insuffisant lors de la prise ou une exposition aux polluants de l'air se traduisent par des alvéoles allant du jaune au violet (oxydation avancée). Des points blancs ou verts indiquent des moisissures. Dans le meilleur des cas, seul le verre de protection est à changer, les techniques de restauration demeurant encore incertaines.

Photo : appareil à daguerréotypie (chambre noire)

VAUTHIER

Constant-Dieudonné. Fils de Dieudonné Vauthier, paveur

et de Libaire Phulpin, il est né à Saint-Dié le 23 septembre 1819. Le 19

juillet 1851, il épouse à Colmar Marguerite Gressler, née à Colmar le 22

décembre 1829. Lors de son mariage, il habite encore à Saint-Dié. Après

1856, il est cité comme gérant d'un débit de tabac, loueur de garni et

photographe au 6, rue des Clefs à Colmar. Photographe itinérant, on note son

passage à Nancy en 1852 et 1858 où il réalisa des portraits, et à Munster en

1858 où, outre des portraits, il fit des daguerréotypes de la ville. Encore

signalé comme "photographe voyageur" dans les annuaires en 1859, 1862

et 1866, il ne semble pas avoir ouvert de véritable atelier de portraitiste à

Colmar. On connaît pourtant de lui un daguerréotype réalisé à Colmar au

temps de la IIe République, représentant Mme Madeleine Richart, née Rollat

(1803-1882) et trois de ses huit enfants. La plaque métallique est marquée, au

bas à droite, des initiales V.C. Il décède à Colmar le 8 août

1902.

VAUTHIER

Constant-Dieudonné. Fils de Dieudonné Vauthier, paveur

et de Libaire Phulpin, il est né à Saint-Dié le 23 septembre 1819. Le 19

juillet 1851, il épouse à Colmar Marguerite Gressler, née à Colmar le 22

décembre 1829. Lors de son mariage, il habite encore à Saint-Dié. Après

1856, il est cité comme gérant d'un débit de tabac, loueur de garni et

photographe au 6, rue des Clefs à Colmar. Photographe itinérant, on note son

passage à Nancy en 1852 et 1858 où il réalisa des portraits, et à Munster en

1858 où, outre des portraits, il fit des daguerréotypes de la ville. Encore

signalé comme "photographe voyageur" dans les annuaires en 1859, 1862

et 1866, il ne semble pas avoir ouvert de véritable atelier de portraitiste à

Colmar. On connaît pourtant de lui un daguerréotype réalisé à Colmar au

temps de la IIe République, représentant Mme Madeleine Richart, née Rollat

(1803-1882) et trois de ses huit enfants. La plaque métallique est marquée, au

bas à droite, des initiales V.C. Il décède à Colmar le 8 août

1902.

Source : Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar, 1990

Dans son ouvrage, cosigné avec Sylvain Morand "LE TEMPS SUSPENDU, le daguerréotype en Alsace au XIXe siècle" paru aux Éditions Oberlin en 1989 (année du 150e anniversaire de la divulgation de la photographie), Christian Kempf recense un grand nombre de daguerréotypes. L'un d'eux, représentant un groupe de notables de Munster en 1854, pourrait (la prudence s'impose, en l'absence de toute signature) être attribué à Constant Vauthier, qui était daguerréotypiste itinérant dans la région vers cette époque. Or, ce cliché (ci-dessous à gauche) présente de grandes similitudes avec la photo de la Choralgesellschaft de Wintzenheim datant de 1856 (à droite), tant par la toile suspendue faisant office de décor que par la pose serrée des personnages. La première photo de Wintzenheim serait-elle un daguerréotype de Constant Vauthier ?

|

|

|

| Groupe de notables de Munster, 1854 (10,7 x 8 cm) Société d'Histoire du Val et de la Ville de Munster |

La Chorale de Wintzenheim "die Choralgesellschaft", 1856 (15 x 11 cm) Collection privée R.M. Wintzenheim |

|

|

La même composition se retrouve également dans cette photo Source : "Histoire du Collège Libre de

Colmar-Lachapelle", |

Copyright SHW 2023 - Webmaster Guy Frank