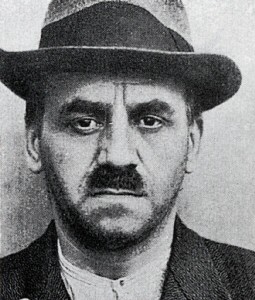

Joseph ROSSE, né le 26 avril 1892 à Montreux-le-Vieux (Haut-Rhin)

Joseph ROSSE, né le 26 avril 1892 à Montreux-le-Vieux (Haut-Rhin)

Joseph ROSSE, né le 26 avril 1892 à Montreux-le-Vieux (Haut-Rhin)

Joseph ROSSE, né le 26 avril 1892 à Montreux-le-Vieux (Haut-Rhin)

Professeur à l'école primaire supérieure de Colmar, il est révoqué en 1926 pour avoir rédigé le manifeste de l'Heimatbund. Il s'oriente alors vers le journalisme et entre à l'Elsässer Kurier. Membre du comité directeur de l'Union populaire de la République, il se fait le défenseur d'une idée empruntée aux sociaux-démocrates allemands de 1917 : une grande Lotharingie alémanique, glacis rhénan et catholique entre la France et l'Allemagne, comprenant la Belgique, le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine et la Suisse.

Élu député de Colmar en mars 1928, déchu au mois de novembre à la suite du procès pour complot contre la sûreté de l'État, amnistié en 1931, Rossé est réélu en 1932 et 1936. Tout porte à croire qu'il fut le convoyeur de fonds d'Ernst et qu'il lui rapporta 100.000 francs de Suisse pour la propagande autonomiste.

Fondateur de Jung Elsass en 1938 (Für Gott, für Volk, für Heimat) il est arrêté le 10 octobre 1939 et libéré à Privas en juillet 1940 avec les autres Nanziger. Rossé aurait dû devenir le ministre des cultes du protectorat souhaité par Meissner. Dès le 29 juillet il lance un appel à "se mettre à 100 % au service de l'Allemagne... Il faudra renier et oublier la France qui n'a été pour nous qu'une marâtre". A Guebwiller, il termine en entonnant le "Deutschland über alles".

Nommé liquidateur des compagnies d'assurances françaises en Alsace avec un traitement mensuel de 4000 RM (auquel s'ajoutent ses indemnités de parlementaire), il est cependant suspecté par les nazis. Dans sa circonscription il a entrepris une campagne pour une Alsace autonome neutre et, dans ce dessein "a convoqué une réunion de parlementaires et de conseillers généraux actuellement en Alsace".

Ses déplacements dans la France de l'intérieur lui auraient permis de prendre des contacts confidentiels.

Il n'en est pas moins condamné le 12 juin 1947 à quinze ans de travaux forcés, à la dégradation nationale et à vingt ans d'interdiction de séjour.

Il est mort à la centrale d'Elysses en 1951.

Source : L'Alsace dans la guerre 1939-1945, Bernard Le Marec & Gérard Le Marec, Éditions Alsatia 2000

Le 24 octobre 1951, meurt en prison, dans le Lot, Joseph Victor Rossé, un important acteur de la vie politique haut-rhinoise, et l'une des nombreuses victimes de la période douloureuse entre 1914 et 1945. Après 1918, il se consacre à la défense du statut des fonctionnaires du cadre local. En 1926, il devient rédacteur en chef de l'Elsässer Kurier et directeur politique en 1932. Il y milite pour une plus large autonomie, ce qui lui vaut les soupçons des autorités françaises qui l'accusent de complot. Condamné à un an de prison au procès de Colmar, son élection comme député est invalidée. Il défend alors une politique de Volksfront avec les partis autonomistes.

Député de 1932 à 1940, il s'appuie sur le groupe de presse Alsatia. Après 1933, il poursuit la politique de rapprochement franco-allemand et se montre pacifiste, ce qui lui vaut d'être arrêté en octobre 1939. Sous l'occupation nazie, il tente de louvoyer entre les autorités nazies et le régime de Vichy, où il se rend à plusieurs reprises. Il entre en contact avec la résistance allemande. Après la Libération, il est jugé à Nancy en 1947 et condamné à 15 ans de travaux forcés.

Source : L'Almanach de l'Alsace, Bernard Vogler, Larousse 2001 (p.306)

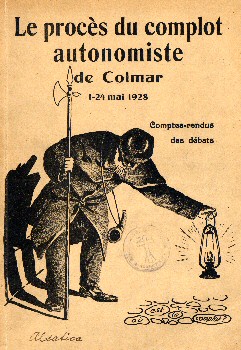

Le

procès du complot autonomiste de Colmar, 1-24 mai 1928, Comptes-rendus des

débats, 260 pages, Éditions Alsatia Colmar 1928 (collection Guy Frank)

Le

procès du complot autonomiste de Colmar, 1-24 mai 1928, Comptes-rendus des

débats, 260 pages, Éditions Alsatia Colmar 1928 (collection Guy Frank)

Face au développement du mouvement autonomiste, qui revendique le respect du droit local et de la langue allemande à l'école, le gouvernement répond par la répression. A la veille de Noël 1927, il effectue une centaine de perquisitions suivies de plusieurs arrestations. Le 1er mai 1928, s'ouvre à Colmar un procès politique à grand spectacle qui tient l'opinion en haleine. Il marque le paroxysme de la crise autonomiste et provoque une vive indignation. Mais en raison de la faiblesse de l'accusation pour le délit de complot contre la sûreté de l'État et malgré quelques déclarations tonitruantes, le tribunal ne peut, au bout de 12 jours, que prononcer des peines légères, qui seront cassées en appel, et des relaxes contre les 22 inculpés, dont 7 absents.

Source : L'Almanach de l'Alsace, Bernard Vogler, Larousse 2001 (p.131)

Acte d'accusation : Joseph-Victor Rossé, 35 ans, instituteur destitué à Colmar

a publié, dès 1918, dans la "Revue Scolaire d'Alsace et de Lorraine" et dans "L'Elsässer Kurier", une série d'articles à tendances nettement anti-françaises. Ses écrits ont toujours eu le plus grand retentissement.

Professeur-adjoint à l'École primaire supérieure de Colmar, il fut destitué pour 5 ans par la Chambre de Discipline, comme signataire du manifeste du Heimatbund, le 4 août 1926.

Propagandiste inlassable et convaincu du mouvement autonomiste, Rossé a entretenu, par tous les moyens, une agitation haineuse et malsaine contre l'Administration française, son esprit, ses méthodes ; et son action néfaste s'est surtout exercée parmi ses collègues, membres de l'Enseignement du cadre local. Il dénigre et discrédite systématiquement, avec passion, les institutions françaises, qu'il combat sans trêve, par la plume et par la parole. Il fait une propagande tendancieuse pour les livres allemands à l'école, et son programme est d'autant plus dangereux que Rossé, très intelligent, sait donner à ses discours et à ses écrits un écho et une publicité considérables.

Rossé, en relations avec Rapp, a joué un rôle important lors des grèves fomentées en 1919 et 1920.

Il a participé à la fondation de l' "Erwinia", avec Fashauer et le Dr Ricklin, et a fait partie du voyage effectué en Suisse lors de l'emprunt de 1926.

Certains documents saisis prouvent sa collaboration à la "Zukunft", à la "Brucke", et ses relations avec les abbés francophobes Zemb et Hanhardt.

Il a participé, à toute occasion, et pour une large part, à la campagne séparatiste.

Source : Le procès du complot autonomiste de Colmar, 1-24 mai 1928, Comptes-rendus des débats, Éditions Alsatia Colmar 1928 (p.6)

Pour conclure le récapitulatif de l'année 1951 à Colmar, Gabriel Braeuner a retenu les adieux au sulfureux Joseph Rossé.

On avait fini par l'oublier. Le nom de Joseph Rossé était associé à une page qu'on voulait tourner, celle de la collaboration ou de l'idée qu'on s'en faisait. L'ancien député de Colmar et responsable autonomiste avait été condamné à 15 ans de travaux forcés, à 20 ans d'interdiction de séjour, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens, en 1947, pour faits de collaboration. On le savait malade, incarcéré dans la maison centrale d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot.

Juste deux articles

La nouvelle de sa mort, le 24 octobre 1951, passe presque inaperçue dans les

journaux locaux, à l'exception du Nouveau Rhin Français qui, sous la plume de

Marcel Jacob, directeur du journal, lui consacre, un article intitulé Vor dem

Epurationsgericht der Ewigkeit (Devant le tribunal d'épuration de l'éternité)

alors que son confrère Marcel Thurmann, évoque « Le prisonnier mort », en

référence à son propre emprisonnement pendant la guerre.

Les deux articles dénotent. Ils rompent avec la belle unanimité de leurs

confrères qui ont définitivement et sévèrement jugé Rossé.

S'ils ne l'exonèrent pas de ses fautes, les deux journalistes

plaident pour sa dignité d'homme et de chrétien et veulent se souvenir de son

engagement pour l'Alsace, pour son particularisme et pour sa foi chrétienne.

Joseph Rossé, au moment de sa mort, est

toujours l'objet d'une ardente controverse. Beaucoup se souviennent de la

carrière de l'ancien instituteur devenu syndicaliste, de l'autonomiste,

signataire, en 1926, du Heimatbund, du rédacteur en chef de l'Elsässer Kurier,

journal du puissant parti catholique de l'U.P.R., du condamné au procès des

autonomistes de Colmar en 1929, de ses postes de député en 1928, avant son

invalidation, puis en 1932 et 1936. D'autres ont surtout en mémoire son attitude

pendant la guerre où l'ancien Nanziger, qui avait signé le manifeste des Trois

Epis, le 18 juillet 1940, demandant l'intégration de l'Alsace au Troisième Reich

fait « carrière » pendant les années noires comme conseiller municipal, et

directeur des Éditions Alsatia, un personnage plutôt bien en vue. D'autres

encore témoignent de ses interventions auprès de Vichy pour défendre l'idée

d'une Alsace-Lorraine autonome, de son rôle dans le groupe de Colmar qui entra

en contact avec la résistance allemande, de vies sauvées des griffes des nazis.

La cocarde arrachée

Si l'annonce de sa mort est discrète, son enterrement attire la foule. Saint-Martin connaît l'affluence des grands jours. L'enterrement se passe dans le recueillement et la dignité. Mais la controverse n'est pas éteinte. Un jeune militant communiste, Maurice Olry, a arraché du wagon funèbre une cocarde aux couleurs de l'Alsace-Lorraine. Peu de gens l'ont vu. La presse s'empare de l'affaire quelques jours après. Rossé continue de susciter la polémique. Soixante après, c'est toujours le cas.

Source : Gabriel Braeuner, L'Alsace du samedi 19 novembre 2011

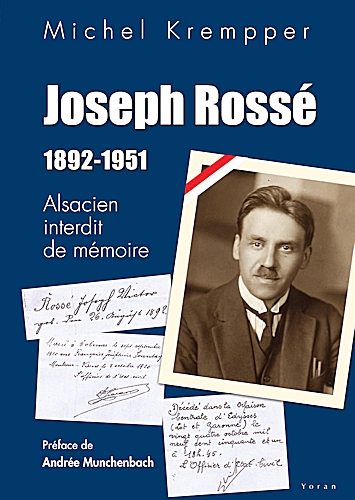

Michel Krempper, après son livre sur l'autonomisme, s'attaque à une biographie de Joseph Rossé, l'un de ses grands élus d'entre-deux-guerres. Et tente d'absoudre l'ancien député de Colmar.

A beaucoup aujourd'hui en Alsace, le nom de Joseph Rossé ne

dit plus rien. Mais dans le troisième quart du XXe siècle, prononcer ce nom

était souvent le ferment d'une querelle, tant était vive la discorde entre ceux

qui faisaient de l'ancien député de Colmar un « infâme collabo » et ceux qui

voyaient en lui une injuste victime de l'Épuration.

Sur le site de l'Assemblée nationale, on apprend que Joseph

Rossé (1892-1951) fut brièvement député du Haut-Rhin en 1928, puis de 1932 à

1942. Mais sa biographie s'interrompt en queue-de-poisson en octobre 1939,

précisant que « les autorités nazies » l'ont fait libérer des geôles françaises

où il attendait un jugement « pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État ».

C'est un symbole : le flou et le soupçon entourent la

plupart des biographies de Rossé. Parce qu'il fut des Nanziger, ces quinze

cadres autonomistes soupçonnés d'espionnage par la France, arrêtés, emprisonnés,

puis livrés aux autorités nazies, et qui ont alors apposé leurs signatures (sous

la contrainte, plaideront-ils) sur le « Manifeste des Trois-Épis » demandant

l'intégration de l'Alsace dans le IIIe Reich.

Préférer les archives à leurs commentaires

Fin 2014, l'historien Bernard Wittmann défendait l'un

d'eux, Jean Keppi (1887-1967). Aujourd'hui, c'est Joseph Rossé dont Michel

Krempper rouvre le dossier, après le travail de Gabriel Andrès (publié en 2003

chez Do Bentzinger). Sans parti pris, si ce n'est un regard décomplexé et

bienveillant sur les autonomismes alsaciens, leurs ombres et leurs lumières,

préférant les archives - fonds BNU et fonds privés - à leurs commentaires.

Joseph Rossé, Alsacien interdit de mémoire rappelle qui fut

cet instituteur, puissant animateur du syndicat des instituteurs catholiques,

révoqué en 1926 parce que signataire du Heimatbund, la plateforme commune des

autonomistes.

L'« Alsatia » de la guerre

Devenu journaliste dans la presse catholique, élu député,

déchu, condamné (au procès de Colmar), emprisonné, amnistié, réélu, ce chrétien,

pacifiste, bilingue, se voulait davantage partisan d'une « autonomie

administrative » contre l'autonomie politique de Roos, Schall ou Hauss.

Après les Trois-Épis, redevenu patron de l'éditeur Alsatia,

mais privé de son groupe de presse, a-t-il été, comme le pense Krempper, un

courageux et discret « résistant anti-hitlérien », utilisant les portes ouvertes

par son statut de Nanziger pour sauver des têtes et éditer des livres antinazis,

nouant même des liens avec les conjurés de l'attentat manqué contre Hitler en

juillet 1944 ? Le tribunal militaire de Nancy, en 1947, dans un tout autre

contexte, n'a pas eu la même conviction : condamné à quinze ans de travaux

forcés, Rossé ira de prison en prison (dans sa vie, il fut détenu 2 450 jours)

avant de mourir en 1951 dans un centre de détention du Lot-et-Garonne.

Jacques Fortier, DNA du dimanche 29 mai 2016

Le nom de ce Sundgauvien incarne une période de l'histoire alsacienne très trouble : l'autonomisme sous l'annexion nazie. Enseignant, patron de la maison d'édition Alsatia, Joseph Rossé est condamné pour espionnage et collaboration en 1947 et meurt en prison en 1951. Dans la biographie qu'il lui consacre, l'historien Michel Krempper entend réhabiliter ce personnage.

Joseph Rossé : ce nom n'évoque sans doute plus grand-chose à grand monde, exception faite des militants autonomistes alsaciens. Et encore : il n'est pas certain du tout que tous ceux qui aujourd'hui défilent derrière le Rot un Wiss connaissent vraiment l'histoire de cette mouvance dont Joseph Rossé fut un des piliers.

La maison Alsatia, évoque peut-être davantage de souvenirs aux anciennes générations qui allaient encore acheter leurs livres dans les librairies aux enseignes vertes.

Joseph Rossé en fut le patron. Auparavant, ce Sundgauvien, dont la famille est originaire du Jura alsacien, né en 1892 à Montreux-Vieux où ses parents tenaient une boulangerie qui fit faillite en 1908, avait été instituteur dans son village natal puis à Colmar. À l'époque, l'Alsace sous souveraineté allemande depuis 1871, obtient en 1911 une constitution octroyant à la région une certaine autonomie administrative et politique.

Après la Première guerre mondiale, Joseph Rossé est révoqué de sa fonction d'instituteur par l'état français. Profondément catholique, Joseph Rossé avait pris la tête d'un syndicat chrétien et ouvertement autonomiste réclamant notamment pour les instituteurs et fonctionnaires locaux un traitement identique à leurs collègues venus de « veille France » après 1918 et bénéficiant alors de larges primes et indemnités dites de difficultés linguistiques et administratives.

Il se tourne alors vers le journalisme, devient rédacteur en chef de l'Elsàsser Kurrier, principal organe de la Elsässiche Volkspartei, le parti catholique de centre-droit très imprégné de l'idéologie autonomiste.

Joseph Rossé s'engage aussi en politique. Il est élu député de Colmar en 1928, 1932 et 1936.

En 1928, il figure sur le banc des accusés du fameux Komplottprozess de Colmar, c'est-à-dire le procès de plusieurs chefs de l'autonomisme alsacien accusés d'espionnage au profit de l'Allemagne. Des faits jamais réellement démontrés qui vaudront à une partie des accusés d'être acquittée par la cour d'appel de Besançon et pour l'autre partie, dont Rossé, amnistiée par le président de la République.

Avec la montée du nazisme dans les années 1930, puis la défaite française de 1940, Joseph Rossé va emprunter un chemin trouble. Emprisonné par la France en 1939 pour intelligence avec l'ennemi, il est libéré par les nazis en 1940 et figure alors parmi les Nanziger, les Nancéens, ce groupe de chefs autonomistes alsaciens qui signent à l'hôtel des Trois-Epis un manifeste où ils font allégeance à l'Allemagne nazie. Si certains d'entre eux, comme Jean-Pierre Moureur, ex-député communiste de Mulhouse ou encore Herman Bickler, avocat et dirigeant de la Landespartei, parti ouvertement pro-nazi obtiennent des postes à responsabilité de la part du sinistre Gauleiter Wagner, ce n'est pas le cas de Joseph Rossé. En 1944 il était même recherché par la Gestapo. Il subira néanmoins l'épuration. En 1947, la justice française le juge coupable de faits de collaboration mais avec circonstances atténuantes. La justice ne retient pas l'accusation d'espionnage. Il est condamné à quinze ans de travaux forcés. Malade, il meurt en détention en 1951. 3.000 personnes selon la police, 5.000 selon la presse de l'époque, assistent à ses obsèques à Colmar.

L'histoire retiendra ensuite que la trajectoire de cet homme l'a mené de l'autonomisme au nazisme et à la collaboration. Un schéma que veut aujourd'hui casser Michel Krempper pour qui Joseph Rossé jouait un « double jeu ».

De nouvelles archives inédites

L'historien l'affirme haut et fort : « j'avais l'intuition que Joseph Rossé a été victime d'un procès politique. L'examen des archives m'en a fourni la preuve ». Michel Krempper dit avoir eu accès à de nouveaux et inédits documents dont un fond encore non trié et non classé déposé à la bibliothèque universitaire de Strasbourg.

Michel Krempper y a découvert les preuves que Joseph Rossé a, avant tout, cherché à préserver la maison d'édition Alsatia au travers de laquelle il a édité plus de deux millions de livres catholiques interdits par les autorités nazies. Michel Krempper rappelle aussi des faits déjà connus, tel le témoignage, lors du procès de Rossé en 1947, de Robert Schuman, plusieurs fois ministre sous la IVe République et « Père de l'Europe » affirmant que l'autonomiste avait évité la déportation de religieux et religieuses par les nazis. Enfin, Michel Krempper s'appuie sur plusieurs documents démontrant des liens étroits entre Joseph Rossé et la résistance allemande et notamment Claus von Stauffenberg, instigateur de l'attentat manqué du 20 juin 1944 contre Hitler. « Tout converge pour aujourd'hui réhabiliter la mémoire de Joseph Rossé », plaide l'auteur qui n'entend pas s'arrêter à cette unique biographie. Michel Krempper travaille actuellement sur une correspondance qu'entretenait Joseph Rossé avec un résistant allemand, Reinhold Schneider, dont les écrits furent publiés de manière clandestine durant la guerre via la société Alsatia. A Freiburg-im-Breisgau, une école porte le nom de Reinhold Schneider. Cette correspondance a déjà été étudiée par un historien allemand, Ekkehard Blattman, lequel a qualifié Joseph Rossé de « Schindler alsacien ». L'ouvrage d'Ekkahard Blattman Über Joseph Rossé est en attente de publication.

Dates clefs...

- 26 août 1892 : naissance de Joseph Rossé à MontreuxVieux.

- 1919 : après la réincorporation de l’Alsace à la France, il s’engage dans

le syndicalisme enseignant et la politique en prenant fait et cause pour les

particularismes locaux.

- 7 septembre 1920 : mariage avec Françoise Sontag de St-Hippolyte. Le couple

reste sans enfant, adopte un enfant handicapé mental en 1923.

- 1928 : est élu député pour la première fois sous l’étiquette

Elsässische Volksunion ou parti catholique, de centre-droit. Élection

invalidée en raison de son inculpation au procès de Colmar.

- 1931 : il est amnistié.

- 1932 et 1936: réélu député.

- 1939 : emprisonné pour intelligence avec l’ennemi.

- 1940 : libéré par les nazis, il fait parti des Nanziger

- 1944 : recherché par la Gestapo.

- 1947 : condamné à 15 ans de travaux forcés par les tribunaux de l’épuration.

- 1951 : décès à la prison de Villeneuve sur Lot.

Julien Steinhauser, DNA Sundgau du dimanche 29 mai 2016

Copyright SHW 2016 - Webmaster Guy Frank